教育制度

看護部の教育制度

看護部では、自ら学ぶ看護職の育成を目指しています。各自が目指す看護師像を描き、キャリアアップできるように支援体制の構築に取り組んでいます。

臨床研修プログラム

指導医はほとんどがローテート研修経験者。研修医には「いろいろな経験をしてほしい」と思っています。積極的に診察、検査、手術に呼び、手技はマンツーマンで教えます。「症例」から「将来」まで、親身に相談に応じます。時には飲みに行って、熱く語りましょう!

協力型臨床研修病院・ 施設

- 高山赤十字病院(小児科、産婦人科)

- 須田病院(精神科)

- 大垣市民病院(心臓血管外科、呼吸器外科、救命救急科、産婦人科)

- 富山大学付属病院

- 岐阜ハートセンター(心臓血管外科、循環器内科)

- 飛騨保健所

- 高山市および飛騨市国保診療所

- ひだ在宅クリニック

- 県内厚生連病院

1年目の研修内容(例)

- 静脈ルート確保

- 動脈採血

- 胸腔穿刺

- 腹腔穿刺

- 気管内挿管

- 心カテや脳血管アンギオのガイド ワイヤー操作

- 外科研修中に指導医のもと虫垂炎手術の執刀

- 毎日エコー室や内視鏡室、採血室に通って実践を積むことも

- 緊急ヘリ搬送に参加

- 緊急開頭クリッピング術にも参加

- 学会での発表

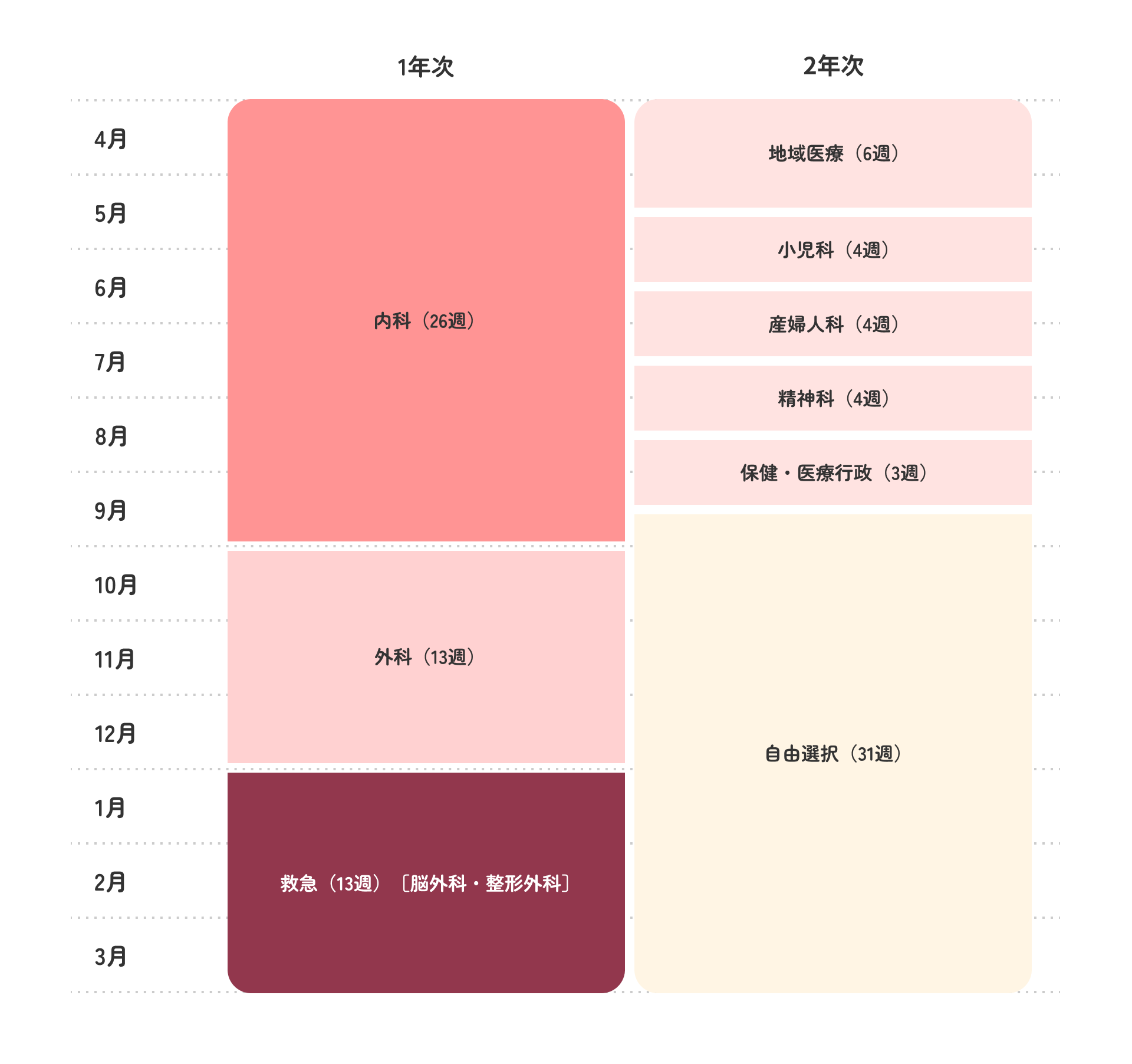

スケジュール例

必須研修科目:内科(26週)、外科(13週)、救急(13週)、小児科、産婦人科、精神科(各4週)、地域医療(6週)、および保健・医療行政(3週)です。

地域医療はへき地診療所で行います。保健・医療行政は療養型医療施設、保健所、健診センターを含み、多彩な内容を研修します。

自由選択を7カ月とし、その期間には当院の各診療科を最低2週間は必須とします。協力型臨床研修病院・施設で 3次救急や心臓血管外科などの研修も可能です。

研修プログラム3つの魅力

1

少数精鋭だから、やりたいことを徹底的にやれる。

臨床能力が、早く・確実に身につく!

研修医が少ないことは、大きなメリットです。指導医は研修医一人ひとりの特徴、志向、手技や知識の達成度をきめ細かく把握した上で丁寧に指導します。また、診療科ごとの垣根がないため、他科研修中でも希望に応じてさまざまな科で、さまざまな経験をすることができます。

「内科研修中だけど興味深い症例だから外科のオペに入りたい」「とにかくこの症例には参加したいから、いつでも呼んで欲しい」。そんな希望に応えられるのは、当院の特徴であり強みです。

2 「急性期医療」から「在宅・予防医療」まで。地域包括ケアを研修できる日本でも数少ない病院!

急性期病床、地域唯一の緩和ケアセンター、感染病棟、結核病棟、医療介護センター、地域包括ケア病棟を併設。ドクターヘリ往来もあります。健診センターでは、飛騨全域の住民健診からPETを含めた人間ドックまで、予防医療も幅広く行っています。

3 疲労困憊しては、よき学びが得られない。研修とプライベートを両立!

「研修医は雑用多く暇はなし」と言われますが、当院の研修医は「よく学び、よく経験し、よく遊んで」います。そして、自分の未来をたっぷり悩み、たっぷり考えています。つまり「きちんと研修をして、大いに考える時間」があります。考える暇もないほど疲労困憊しては、よき学びは得られません。

病院研修プログラム・年次報告

内科専門研修プログラム

当院は基幹病院の連携施設として、専門研修を行っております。

1年目は内科系全科をローテートすることを基本とします。理由としては、全人的な医療のための基礎知識の修得と、日本内科学会認定医、専門医取得のための要件を満たすことにあります。

具体的には、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科を各4カ月研修します。糖尿病、腎臓内科、血液内科、神経内科、内分泌内科については、適宜指導医のもとで診療を行います。ただし、希望によって、ローテート期間は変更可能です。希望があれば内科系以外の科、院外施設での研修などについても相談に応じます。

消化器内科指導責任者:横畑 幸司

目的と特徴

消化器内科は消化管、肝胆膵と広範囲の診療に携わっています。後期研修では、この広範囲である消化器系の疾患と病態を理解し、適正な医療を実践できることを目的としています。当院では内視鏡検査を中心とした十分な症例数もあり、早期に検査手技、治療手技を習得することが可能です。

到達目標

- 消化器の解剖と機能について理解する

- 腹部の理学的所見を正確にとり記載ができ、次に必要な専門的な検査(血液検査、超音波検査、CT、MRI、内視鏡検査など)をすみやかに行うことができる

- 各検査の所見を理解し消化器病の診断、治療計画をたてることができる

- 各種治療(薬物療法、食事療法、化学療法、内視鏡治療)を行うことができる

- 上部、下部消化管内視鏡のスクリーニング検査をなるべく一人でできるようになる

- 内視鏡的胆管膵管造影、腹部血管造影を術者として行う、または介助ができる

- 内視鏡的止血術、粘膜切除術、粘膜下層剥離術、経皮的ドレナージ術、血管造影下の治療の介助ができる

- 症例検討会にて正確にプレゼンテーションができ、また他の医師の症例に対しても積極的に発言ができる

- 積極的に研究会や学会発表を行う

循環器内科指導責任者:横山 有見子

目的と特徴

一般内科医としてのプライマリーケアと、循環器領域の専門知識・診療技術の習得を目標とします。また、他科やコメディカル、地域医療機関と連携し、全人的に患者を見る能力と協調性を養います。後期研修中に内科学会認定内科医を取得し、循環器専門医研修カリキュラムに準じた循環器内科研修を行います(循環器専門医の取得は後期研修期間終了後)。

研修内容

虚血性心疾患、心不全、不整脈などの循環器疾患と、一般内科疾患に対する外来および入院診療を行います。

基本計画

- 後期研修1年次

- 入院にて循環器疾患および幅広い内科疾患を受け持ち、内科医としての基本的な臨床能力を身に付けます。外来診療は週1回程度とし、一般内科疾患および、受け持ち患者の退院後フォローを中心とします。

- 後期研修2〜3年次

- 循環器疾患を中心に入院患者を受け持ち、外来診療も週2回程度行います。

到達目標

知識・実技

後期研修1年次

- 一般内科医として必要な基本手技、診断、治療法を身に付ける

- 心電図、運動負荷試験、ホルター心電図の判読ができる

- 経胸壁心エコー検査、心臓核医学の実施・判読ができる

- 右心カテーテル検査、体外式ペーシング、電気的除細動が施行できる

- 左心カテーテル検査の助手ができる

- 指導医のもと心不全、急性冠症候群、不整脈の薬物治療方針が立てられる

- 指導医のもと生活習慣病、一般内科疾患に対する外来治療を行える

後期研修2年次

- 指導医のもと心臓カテーテル検査の術者ができる

- IABPの挿入ができる

- PCIの助手ができる

- 冠動脈CTの実施と判読ができる

- 経皮的冠動脈インターベンション(PCI)、心臓外科手術、カテーテルアブレーションの治療適応が理解できる

- 心臓リハビリテーションの管理ができる

- 独立して心不全、急性冠症候群、不整脈の薬物治療方針が立てられる

- 独立して生活習慣病に対する外来治療を行える

後期研修3年次

- 次独立して心臓カテーテル検査、ペースメーカー植え込み術の術者ができる

- 指導医のもと単純病変に対するPCI、末梢血管インターベンションの術者ができる

- 指導医のもと心筋生検、電気生理学的検査、心嚢ドレナージ、経食道心エコー検査が行える

学術・研究

- 学会発表(症例報告・臨床研究)を数回行う

呼吸器内科指導責任者:横山 敏之

目的と特徴

呼吸器を専攻する医師

地域基幹病院における呼吸器診療の一翼を担える医師になるために、呼吸器専門医として必要とされる幅広い知識と技術を習得し、多岐にわたる呼吸器疾患の診療を適切に行うことができる臨床能力を身につけます。

呼吸器を専攻しない医師

内科全般にわたり総合的な知識と臨床能力を身につけるために、呼吸器疾患に関する基礎的かつ必須の知識と診療技術を習得します。また、呼吸器専門医にコンサルトする適切なタイミングを理解します。

行動目標・方略

後期研修2年目の行動目標

- 呼吸器疾患のうち、各種呼吸器感染症、気管支喘息、COPD、気胸、睡眠時無呼吸症候群など一般臨床でよく遭遇する疾患について、検査・診断・治療に関する知識を習得し、ガイドラインなどを参考にして実践的な対応ができる

- 肺癌、びまん性肺疾患、呼吸不全の管理について、検査・診断・治療に関する知識を実践的な診療を通じて理解し、適切なタイミングで専門医にコンサルトできる

- 胸腔穿刺、トロッカーカテーテルの挿入、気管支鏡検査、気管支鏡下吸痰処置などの各種基本手技について、指導医の指導のもと自分一人で実践できる。

- 一般内科医として必要とされる救急能力を習得する

- 全身管理の能力を習得する

- 患者および患者家族への対応能力を習得する

- 内科認定医・内科専門医受験に必要とされる要件を満たす

方略

- 外来診療を担当する。 入院患者を主治医として担当する

- 外来診療を担当する。 入院患者を主治医として担当する

- 救急処置において、呼吸器専門医と相談しつつ、できる限り自分で解決する努力をする

- 症例検討会にて自分の症例について発表し、討議する

- 学会・研究会に積極的に参加するとともに発表を行う

- 稀少症例については症例報告をする

後期研修2年目・3年目(専攻医)の行動目標

- 呼吸器専門医として必要とされる診断能力(胸部単純X線検査、胸部CT、気管支鏡検査所見など各種画像診断の読影と解釈、血液ガスや肺機能検査、アプノモニターやPSGなど生理学的検査の解釈など)に習熟する。

- 呼吸器専門医として必要な検査・治療手技すなわち、気管支鏡検査および各種処置、ポリソムノグラフィーの装着などに習熟する

- 呼吸器専門医として必要な治療法を理解し、実践する。各種呼吸器感染症、気管支喘息、COPD、気胸、睡眠時無呼吸症候群、胸部悪性腫瘍、びまん性肺疾患など各種疾患に対する。治療の他、酸素吸入、NPPV、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーションなど呼吸管理についても経験を重ね、患者管理能力を身につける

- 全身管理能力を習得する

- 呼吸器専門医としての指導能力を習得する

- 患者および患者家族への対応能力を習得する

- 呼吸器専門医受験に必要とされる要件を満たす。

方略

- 患者管理においては呼吸器専門医に対し適切なタイミングでコンサルトしつつ、できる限り自分で調べ、自分で解決する努力をする

- 各種学会・研究会に入会する。内科学会、呼吸器学会、呼吸器内視鏡学会、アレルギー学会、肺癌学会、感染症学会、呼吸ケア・リハビリテーション学会、結核病学会、他

- 症例報告以外にも、論文作成に積極的に取り組む

外科系専門研修プログラム

外科指導責任者:小林 聡

目的と特徴

診断手技、検査手技、手術手技、また術後合併症に対する治療手段の習得を目的とします。当院の外科後期研修プログラムは、日本外科学会が携わる「3年間で習得すべき外科専門研修プログラム整備基準」に沿っており、必要な手技について実践・活用できること目標に作成・実施しているため、最短3年間で外科専門医の資格を取得することも可能です。

研修内容

- 外来および入院診療を通して一般外科医として必要な知識および基本的手技の修得を行う

- 入院患者を担当し手術手技、周術期管理、麻酔管理の修得を行う

基本計画

当科における2023年度のNCD症例数は、532例、その内訳は消化管・腹部内臓 317例、乳腺 24例、呼吸器 49例、頭頸部・体表・内分泌 4例でしたので、心臓血管、頭頸部・体表・内分泌、小児を除くほとんどの臨床実績を3年間の研修で習得することが可能です。

外科専門研修を希望する医師は、いずれかの基幹病院の作成する研修プログラムを選択しなければなりません。当院は名古屋大学病院、愛知医科大学病院、大垣市民病院などの基幹病院とタイアップし、これらの病院が作成する外科専門研修プログラムに則り臨床研修を行っております。

専門研修のプログラムは、先に記載した日本外科学会の「3年間で習得すべき外科専門研修プログラム整備基準」に準じた内容であり、不足した臨床実績はこれらの基幹病院で補えるというしくみになっています。

よって、新専門医制度では、いずれかの基幹病院の研修プログラムを選択しなければなりません。当院での外科専門研修を行い、名古屋大病院外科研修プログラムを選択した場合には、名古屋大学医学部腫瘍外科、血管外科、小児外科、心臓血管外科、呼吸器外科、移植外科、乳腺内分泌外科のいずれかに入局することが必須となります。

到達目標

上記研修プログラムに沿って基幹施設や研修施設と連携し、基本的な知識と技能を修得することを到達目標とします。

整形外科指導責任者:田口 勝啓

目的と特徴

整形外科診断と治療に必要な基礎的知識と問題解決方法、基礎的技能や臨床医に必要な態度や価値を身につけ、整形外科専門医の資格取得を目指します。 久美愛厚生病院は、日本一広い高山市の重要な拠点病院として機能しており、多岐にわたる整形外科疾患の診断治療を経験できます。急性期医療だけでなく、初診から治療終了まで患者さんを診ることで、疾患に対するよりよい治療法を自身で考え、実行していただきます。自然にあふれた地域ですので、夏は山、冬はスキーなどアウトドアスポーツも満喫してください。

研修内容と基本計画

整形外科スタッフの一員として診療に加わり、整形外科疾患に対する外来および入院診療を行う中で各種の経験を積みます。外来診療は週2〜3回します。初診で診察、入院となった患者を受け持ち、治療終了まで診ていきます。骨折や脱臼などの整復処置も習得します。病棟回診は整形外科各医が日替わりで入院患者全員を診るので、不適切な診断治療についてはその都度注意があります。年間300以上ある手術ほとんどに参加してもらい、手術手技の研鑽に励んでもらいます。

到達目標

整形外科専門医取得に必要な知識や技術を習得、普通の手術を普通に行える整形外科医を目指します。

学術・研究

学会や研究会に積極的に参加し、発表も行います。

脳神経外科指導責任者:国本 圭市

目的と特徴

日本脳神経外科学会は、平成23年にこれまでの脳神経外科専門医研修制度を改訂し、幅広い分野をバランスよく経験するために「研修プログラム制度(病院群)」を開始しました。このプログラムは、脳神経外科を専攻する優れた医師を養成し、脳神経外科学の進歩発達とその診療水準の向上をはかり、国民の福祉に貢献することを目的としています。

現在、全国80の大学病院と27の病院を基幹施設とする合計107の研修プログラムがあります。脳神経外科専門医を目指す医師はこのうちいずれかのプログラムに所属し、4年以上の研修を経て専門医試験を受験することができます。

名古屋大学の研修プログラムは、基幹施設を名古屋大学、プログラム責任者を若林教授として、32病院の研修施設と26病院の関連施設から構成される「日本最大の研修プログラム」として認められています。卒後2年間の臨床研修のあと、卒後3年目より初期専門医教育を行い、4年目からは大学病院にて後期専門医教育を行い、研修の仕上げを行うこととなっています。

なお、久美愛厚生病院脳神経外科では、名古屋大学の研修プログラムにおける関連施設として、新研修プログラム制度に従い、若い優秀な脳神経外科医を育成することを目的としています。

研修内容と到達目標

名古屋大学研修プログラムの「初期専門医教育」に沿って、基幹施設や研修施設と連携し、以下の手技について研修します。基本的な知識と技能を修得することを到達目標としています。

- 専門研修1年目

- 体位、頭位の設定、気管切開術、穿頭術、閉開頭手技、頭部外傷手術、シャント術、脳血管撮影法など。

- 専門研修2年目

- 開頭血腫除去術、定位的血腫除去術、開頭脳腫瘍摘出術(表在性悪性脳腫瘍、円蓋部髄膜腫など)。

- 専門研修3年目

- 破裂脳動脈瘤クリッピング術(単純な前方循環系のもの)、椎弓形成術、腰椎椎間板ヘルニア手術など。

そのほかの教育制度について、詳しくはお問い合わせください。